※当ブログの画像および、我が家からメルカリに出品した商品の画像や文章が、詐欺サイトに無断転載されていることを確認しました。当方ではメルカリにしか出品しておりません。ご注意ください。

〔2023.11.10〕更新 今年の夏に発生した子株が、びっしりと親株を縁取りしています。最近の様子をこちらに追記しました。

ムーンシリーズの一つのブルームーンです。シルバーグリーンに輝き、飛ぶ様にふわりと広がる幅広の胞子葉がとても美しい品種です。貯水葉の王冠(先端)部分のフリルのような切れ込みもエレガント。上品で優雅な佇まいのビカクシダに一目ぼれして入手しました。ブルームーンの特徴や我が家での育ちの様子をご紹介します。

また、ビカクシダの室内管理の楽しみ方として、影の投影について別記事がこちらにあります。

P.’Blue Moon’〔P.willinckii × P.diversifolium〕の特徴

ブルームーンは、ウィリンキーとディバーシフォリウムの交配種です。この掛け合わせの交配種は、わりと多く、よく名前の知れた品種揃いですね。例えば、ホワイトホーク’ White hawk ‘やペガサス ‘Pegasus’ 、オモ’OMO’もそうだと言われています。どれも白銀に輝く胞子葉と、とても強靭で育てやすいところは同じですが、やはり形態的な個性は違います。ウィリンキーとディバーシフォリウム の掛け合わせでも、親の血をを受け継ぎながら違う個性を持つのは、生物の多様性ですね。

ディバーシフォリウムは、ビフルカツムとヒリーの交配種〔 P.bifurcatum× hillii 〕と言われています。なので、ブルームーンは3つの血統を持つ種ということですね。ブルームーンの幅広の胞子葉にどこかヒリーを感じるのは、血を受け継いでるからなんですね。

ブルームーンの特徴は、青白くて幅が広い胞子葉です。どっしりとした胞子葉がふわりと弧を描く様は、優雅でとてもきれいです。

まだ、子株なのにかなり大きな胞子葉なので、すごく育つ予感がします。とっても丈夫で活発に生育します。冬ですが一日の伸びが目に見えて分かるのがすごい!

シルバーグリーンの葉の魅力

ブルームーンがシルバーグリーンに輝くのは、星状毛といわれる放射状に伸びた毛が葉の表面に生えているからです。葉や茎などにみられる毛状組織はトリコーム(トライコーム)と呼ばれ、星状毛はその一つです。

白銀に輝く星状毛は、ウィリンキーの特徴を引き継いでいて、ブルームーンも星状毛がとても密に生えてます。星状毛は葉が生長して大きくなっても増えないので、生長に従って密度が下がり、葉の地色が出てきますが、ブルームーンは、もともと密度が高いので、葉が大きくなっても白さが残ります。

葉の葉脈が白く際立つのもお気に入りのポイントです。

よく日に当てるとふわふわ白銀に!

星状毛の役割は、強い日光〔紫外線〕・乾燥・害虫からの防御と考えられています。この星状毛が濃いほど胞子葉は白く見えるわけです。ですので、より白く育てるには、日光によく当てるといいですね。

我が家では、同じく トリコーム の多いウスネオイデスも数年育てていますが、日光に当てず部屋の中でしばらく育てていると、 トリコーム が薄くなり緑色になってきます。日差しによく当てて育てるとふわふわの銀白色に育ちます。(ウスネオイデスを育てている記事はこちらにあります。よろしければ見てください。)

ビカクシダも同じで、美しい銀白色のふわふわ葉に育てるには、日光によく当てます。ただし日焼けさせない程度にです。また、星状毛は剥げやすいので注意ですね! 剥げたらもとに戻らないので…。我が家では、葉を擦って剥がしてしまうことよくあります?。

貯水葉も優美

とてもふわっと柔らかいイメージですね。ビーチーのように不動明王の後背の焔のような激しく尖ったフォルムをかっこよく魅力的ですが、ブルームーンはその対極にあるようなビカクシダです。

子株もよく増える

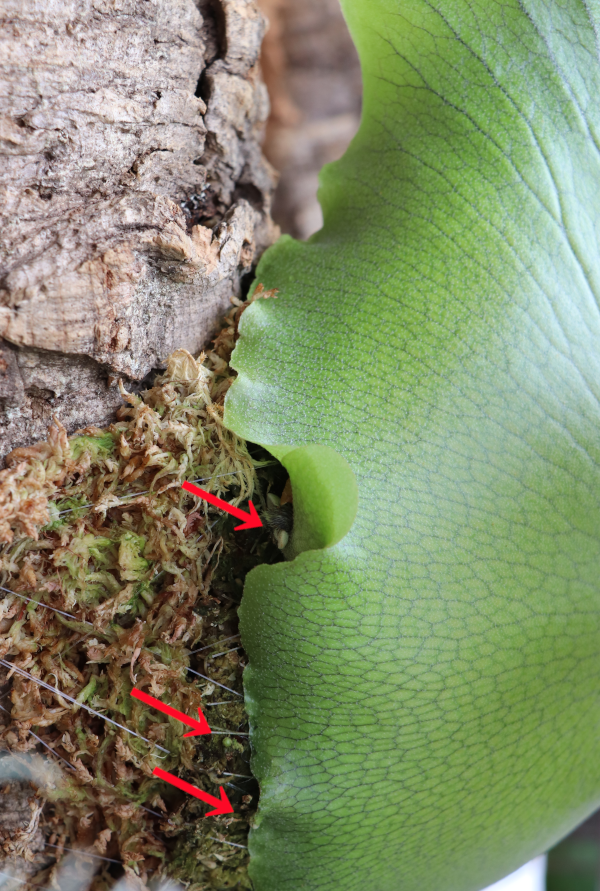

9月に不定芽を三つ発見しました。

真ん中の仔は、貯水葉だけ見えていますが、下の仔の貯水葉で生長点は隠れています。春になって、活発に動き出す頃になれば、株分けして救出しようと思っています。

我が家の育て方

冬の管理環境・育て方のポイント

丈夫で育てやすい品種です。いままでにトラブルもありません。下の条件で育ていますが冬でも葉をだしてグングン育っています。

- 陽によく当てること

- 15℃以上の気温で管理すること

- 風通しを良くすること

- 適度な湿度を保つこと

出来るだけ陽に当てています。冬は晴天の日が多いので、我が家のベランダの陽が直接当たる部分は、かなり暖かくなります。冷たい風が吹かない晴天の日、温度計を見ながら、朝15℃を超える頃にはベランダのよく日が当たる部分に吊るし、陽が傾く頃には室内に入れています。

ただし、陽射しが強かったり、高温では、下の写真のように、葉がしなっと下に垂れたようになります。葉焼けしないよう陽射しには徐々に慣らしていますが、幅広の大きな葉なので多少は致し方ないかなと思ってます。

夕方室内にいれると、またふわりと羽ばたいてるようなフォルムに戻りますけどね。

また、加湿にならないように、1~2日で水苔が乾くくらいの風通しと水やりを心掛けています。ミズゴケを湿らせ根に水をあげるのではなく、根茎の先端(成長点)付近にあげることをイメージして水やりしています。ミズゴケの湿り気は、根茎を乾かさない程度に湿っていればいいのではと思います。

肥料は、貯水葉に直接あたらないように緩効性肥料をミズゴケの上の方に置いています。成長点付近の根茎に栄養成分が溶けた水がいくような場所ですね。冬場、成長が停止しているような場合は肥料はよくありませんが、ぐんぐん生長しているので緩効性肥料を使っています。ビカクシダは、肥料食いとよく言われますが、その通りで、適度に肥料を与えると活発に生長しますね。

夏の管理環境・育て方のポイント

最低気温15℃を超えると終日ベランダ管理に切り替えます。初夏から秋にかけては生長期なので、生育が活発になります。管理のポイントは次の通りです。

- 直射日光を避け、明るめの日陰で管理すること

- 風通しを良くすること

- 適度な湿度を保つこと

我が家では直射日光の当たらない明るめの日陰で管理しています。ですが日陰に置くと細長くびろーんと徒長した胞子葉になりがちです。ですので、遮光ネットなどを使って、明るく穏やかな光で育ててあげるといいようです。

徐々に暑くなってくると水やりも朝と、ミズゴケの乾き具合によっては夕方の2回になってきます。水やりの時間は気温の穏やかな時間を選びます。肥料も適量与えます。

株分け

〔2022.03.21更新〕1月の写真に比べ葉が長く大きくなりました。

親株も子株も順調に生長しているので、本格的な生長期に入るまでに株分けすることにしました。

株分け作業スタート

親株・子株ともにいったん板から外します。

テグスを切り、剥がそうとしましたが、かなりしっかり着生していました。注意深く、指で探りながら剥がしていきます。

子株の切り分け

子株は園芸ばさみを使って切り取りました。園芸ばさみは、アルコールでさっと拭いて消毒すると安心です。

テグスも貯水葉の重なりの内側に残っているので、引っ張るよりもバシバシ切った方が株に負担がかかりません。親株の古い貯水葉の内側のミズゴケまで切り、貯水葉を切らずに残すと、見た目損傷がなく済みます。

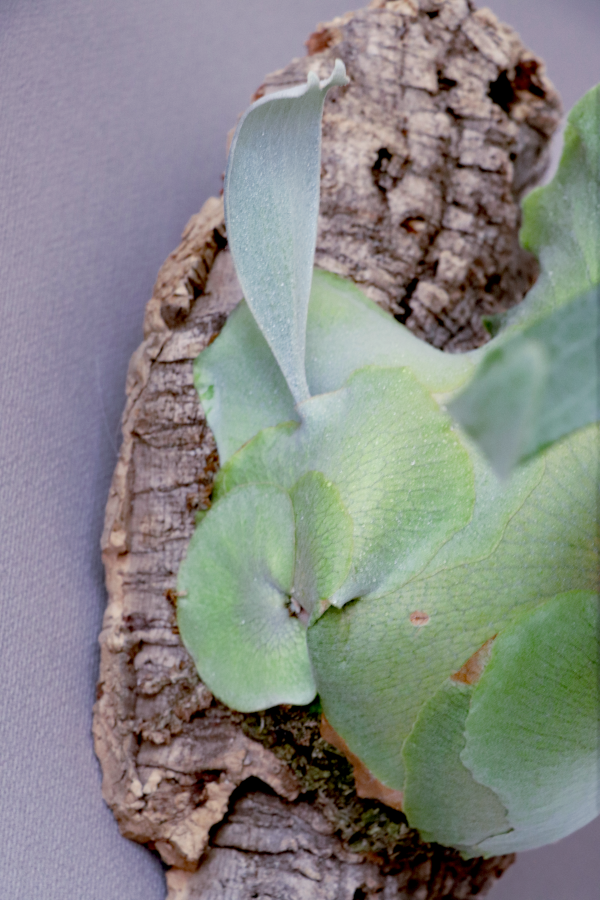

親株の再板付け

切断したテグスは抜けるものだけ抜き、再び同じコルク板に板付けします。

切断した部分に水で濡らしたミズゴケとベラボンを混ぜた用土を補います。

板に置いて隙間をミズゴケで埋めます。

テグスで固定して親株は完成。テグスを巻く作業は、板を持っている人とテグスを撒く人の2人でやると簡単です。

| 新品価格 |

| CELLWORLD FUJICK(フジック) 培養土 あくぬきベラボン 4L Mサイズ 新品価格 |

子株の切り分けと板付け

3つ新芽があったはずですが、2つの間に隠れてしまった芽は育たなかったようです。2つを分けます。自然に分かれる所で切ります。残ったテグスも優しく抜き取ります。

こちらも手で引っ張るように分けるよりもハサミで切り分けたほうが、株に負担にならないです。

子株は、親株と板との隙間に出ているので貯水葉の形が歪んでいる場合が多いです。板付けするとき成形しくいので、貯水葉を切って整えます。

下の写真の株は、上側に位置していた方の子株です。

貯水葉は結構厚みがあり、硬めのスポンジのように弾力があります。

コルクの板の凸凹に水で濡らしたベラボンとミズゴケを混ぜたものを詰め平らにした後、成長点を中心に半球状にミズゴケを盛っていきます。

一度にきれいに盛れなくても、一度テグスで固定してから、足りない所に付け足してまたテグスを巻くというように、数回に分けて、整えていけばきれいに仕上がります。

完成です。

こちらは、下側に位置していた方の子株です。同じようにベラボンとミズゴケで成形します。

2つともに完成です。

しばらく養生して様子をみます。

| 新品価格 |

| CELLWORLD FUJICK(フジック) 培養土 あくぬきベラボン 4L Mサイズ 新品価格 |

成長の記録

2022.07

胞子葉も大きくどっしりとしたものがどんどん出てきます。ついこの前から貯水葉のターンになり、新しい貯水葉が伸びつつあります。

下の方に新しい子株が生長中です。

3月に切り分けた子株も、活発に生長中。

2022.10

胞子葉の分岐が複雑になり表情豊かになりました。夏の間、直射日光を避けて日陰に置くと細長くびろーんと徒長した胞子葉になりがちです。ですので、遮光ネットなどを使って、明るく穏やかな光で育ててあげるといいようです。春や秋の光がやはりちょうどいいですね。これからが楽しみです。

新葉の胞子葉は白さが際立ってとても綺麗。

胞子嚢が反り返って、葉先が少しカールします。それで表情豊かになるんですね。

子株もいっぱいできます。

2022.11

肌寒くなり、夜間は室内管理することが増えました。子株が株の下側にも多く付いているのですが、持ち運ぶ時や吊るすとき、コルク板の下側を持つことが多いので、子株が邪魔です。いつか傷つけてしまいそうなので、外すことにしました。

これから寒くなるので、株分けに適した季節では思いませんが、室内は暖かいし陽も入るので、養生させるのには問題なしと思いました。

はじめは、大きめの株だけ外そうと思っていましたが、連なっているので、大部分外すことになりました。結果は次の通りです…。

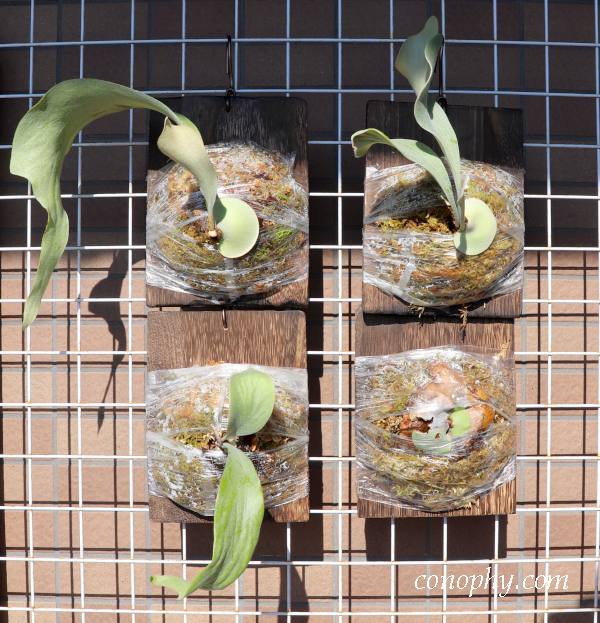

ポットに一応植え込みました。分けきれず、3株くらい一緒になっているのもあります。しばらくはこの状態でしたが、扱いにくいので、大きめ3株は板付けにしました。

板付けにすると、乾きやすいのですが、吊るしておけるので取り扱いは楽ですね。板は、焼桐の板を使っています。

大きく育ってほしいものです。

2023.01

相変わらず、ふわりと広がる胞子葉が綺麗です。

昨年はずした子株もゆっくりと生長しています。

生長旺盛になる春が待ち遠しいですね。こちらでは冬期は快晴が多く、朝から16時頃まで屋外でよく陽に当てています。

2023.02

幅広の胞子葉がエレガントで、羽ばたいているようです。2月に入り生長が活発化し、新しい貯水葉が出て来ています。春をいち早く感じているようです。

昨年株分けした子株たちも、生長しています。

2023.05 親株と子株の様子

親株はだいぶ大きくなってきました。日中はベランダに出していますが、風雨の強い日は室内に取り込んでいて、最近は室内の白い壁にレイアウトしています。スポットライトを当てるととても柔らかで明るいグリーン。白さが引き立って、マットな感じがなかなかいいです。春になって貯水葉も出てきたし、古い胞子葉を2枚ほど剪定しました。新しい胞子葉も出てきて活発です。初夏らしいみずみずしい雰囲気です。生気溢れていて、見ているこちらも元気になります♪

子株もすくすく育っています。

2023.07

葉色が青白くてとてもきれいです。ちょっと横に広がりすぎたかもしれませんが、ふわっとした翼のイメージは健在です。やっと中央に葉が出ました。

先がくるんとわずかにカールしているこのくらいの時が一番好きかも。柔らかなライトグリーンに白く浮き立つ葉脈もつい見とれてしまいます。

胞子葉がまるで打ち寄せた波の水しぶきみたい。

写真を撮るのに管理場所を移していますが、通常は、陽当たりの良い場所で、遮光して管理しています。現在は、寒冷紗を2重にして使っています。

寒冷紗は、遮光率22%のものを使っています。

| 39619 シンセイ 寒冷紗 白(幅1.35m×長さ5.0m) 価格:1360円 |

寒冷紗の遮光率が22%=透過率78%なので、2重に重ねることで透過率が0.78×0.78≒0.6となり、40%遮光できます。

もう少しすると、遮光ネットは、遮光率65%のものを変える予定です。

| 【イノベックス】ダイオ クールホワイト1020SW2m×4m 遮光率約65% 価格:1658円 |

2023.11

古い胞子葉の先が枯れてきて、今は貯水葉のターンです。

今年も子株がたくさん付きました。親株を縁取るようにびっしりと付いています。昨年の秋に子株を外した後、今年になって春にも子株を外したので、今年度の子株の発生は8月になり、例年よりちょっと遅れています。毎年11月になれば子株にも胞子葉が出てきているんですけどね。子株は親株に付けておくほうが生長早いし、春までこのまま育てようか…と思っていましたが、親株の貯水葉が育ち始めました。

親株の貯水葉が子株の上を覆うと、子株を外しにくくなりますし、親株の貯水葉傷つけないで株分けするの難しくなります。やっぱり親株の貯水葉が大きくなる前に子株外そうか…。ただいま思案中です。

我が家では、ブルームーンの他にも7種類のビカクシダを育てています。育て方などの記事も書いているのでよかったら見てください。

- ビカクシダ(コウモリラン)・スパーバムの育て方:苔玉から板付けへ仕立てを変えながらハンギング 4年の生長

- ビカクシダ(コウモリラン)・リドレイの育て方:陽当たり管理、水やり方法と虫対策

- ビカクシダ(コウモリラン)・アルシコルネ・マダガスカルの育て方:板付けの方法・夏越し・冬越し・カイガラムシの駆除

- ビカクシダ(コウモリラン)・マダガスカリエンセの育て方:初めて育てるときの注意点・コツ

- ビカクシダの分頭/成長点が2つある場合どうする?:コロナリウムやウィリンキー

- ビカクシダ・ウィリンキー・ジェイドガールの胞子培養株〔P.willinckii ‘Jade Girl’ sporeling〕の育て方

- ビカクシダ交配種:ダーヴァルヌネス(マダガスカリエンセ×ステマリア)を育て始めました

- ビカクシダ・コロナリウム・フィリピネス・ドワーフ〔Platycerium coronarium Philippiness Dwarf〕の育て方・育ちの記録

- ビカクシダ・マダガスカリエンセのオリジナルクローン〔OC〕株の育て方

コメント

こんにちは。今の時期は毎日成長が著しく、とても楽しいですね。

譲っていただいた子株は順調に育っています。こちらは、天候の急変が多く、外での管理が心配なので、今は室内でLEDライトを当てて管理しています。上から強目の光をあてているので、なかなか締った株姿になりそうです。

アメ太郎様

ブルームーンの子株、大切に育ててくださる方にお迎えして頂いてとても嬉しいです。

育成環境なども教えていただきありがとうございます。参考になります。

LED照明など室内設備を整えていらっしゃるのですね。最近、暴風雨が多く、あまりの激しさに慌てて室内に取り込むことも多いので、十分に整えられた環境での室内管理のメリットはよくわかります。

室内でも十分な照度を当てられたら、光の位置も調節できるし、雨風でトリコームがはげることもありませんし、かたちよくきれいに育てられるのでしょうね。素敵です!

ビカクシダの室内管理はとても魅力的なのですが、太陽光がもっとも自然で安上がりなので、我が家は基本ベランダ管理にしています。

とはいっても、夏場は葉焼けさせずに、適切な光量を与えるようにするのはなかなか難しいです。

ガンガン陽に当てても大丈夫な塊根や草木は問題ないのですが、多肉植物も多く育てており、それらはどれもが遮光したそこそこの光量や風通しが必要なので、スペース的に押し合いへし合いです💦

我が家では、夏場はホントやり過ごすって感じですね。

ベランダはスペース的には限界に近いのですが、四季折々植物がいろんな表情を見せてくれるので楽しいです。

最近はというと、千両の花が今年はたくさん付きました。アデニウムにも蕾が付いているのに先日気づきました。また、今年は春が暖かかったためかコノフィツムは脱皮が早そうです。などなど、あちこちで変化があります。今の季節はどの植物も活発なので、嬉しい発見にはニンマリしますが、虫の被害も多くなりますね。突然ビカクシダの貯水葉がかじられたりしているのを発見するのもこの時期ですね。今年もいくつかやられました。

暑くなってきました。ビカクシダは生気溢れる季節ですが、人間は体調を崩しやすい時期ですので、お互い元気で過ごしましょうね。

ブログはあまり頻繁に更新できませんが、また読んでいただけると幸いです。

こんにちは。いつも楽しく拝見しています。子株がびっちり付いていてすごいですね!多すぎていったいいくつあるのかもわからなそうです。

我が家のブルームーンはとても元気に育っています。子株も3つ出ています。

貯水葉がぐんぐん広がるので、我が家も子株を避けて貯水葉を切るか、本体の為に子株をとるか迷っているところです。

胞子葉が4本と少ないので、そろそろ新しい胞子葉を出して欲しいです。

こちらは昨日から急に冷え込みだしたので、急いで外に出している植物達を取り込みました。

我が家はは虫類専用部屋があるので、冬の間は暖房かけっぱなしです。そのため、取り込んだ植物たちも休眠知らずで、ぐんぐん成長します。乾燥が激しいこともあり、水やりが冬でも忙しくなりそうです。電気代も大変です。

また更新を楽しみにしています。

アメ太郎様、

コメントありがとうございます。元気に育っているとのこと、とても嬉しいです。

うちの子株は重なり合っていて、外すの大変そうです。

先日、昨年来の子株のラストをメルカリに出して、場所を空けました。

しかしながら、こちらも昨日から明け方はかなり冷えてきたので、外すの躊躇しています。

今、ハオルチアやエケベリア・コノフィツムなどの株分けなどで時間を取られて、なかなかブログを書くことができませんが、また、見ていただけると幸いです。