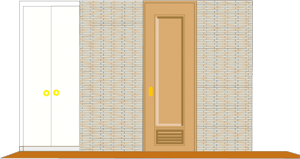

まったくの素人ですが、玄関と廊下の壁にエコカラットを自分たちで貼ってみました。使用したのは、カームウッドのグレーです。上の写真〔玄関から室内の方向に撮影〕のコーナーには役もの「90度曲」、下の写真〔室内から玄関の方向に撮影〕の手前のエコカラットの終わりの部分には「片面小端施釉」を使っています。

また、余ったエコカラットを使って、玄関入ってすぐのシューズボックスの上も施工しました。

我が家は築20年のマンションです。エコカラットの他に、反対側の壁は壁紙を貼り替え、天井は白く塗装するなど、セルフリフォームで一新しました。古びた玄関が明るく生まれ変わり、エコカラットのカームウッドが醸し出す柔らかく暖かな雰囲気に満足しています。

エコカラットを施工してみての感想ですが、いろいろ反省点があるものの、思ったよりも簡単にきれいに施工できました。そして、ちょっとしたコツで更に洗練された仕上がりにすることができると思いました。

そこで、エコカラットについて、施工してみて気付いた、きれいに仕上げるための反省点や実際貼ってみた感想、カームウッドならではの注意点などご紹介したいと思います。

尚、以前専門の業者さんにグラナスルドラをリビングの壁に貼っていただいた経験の記事はこちらに、その時余ったグラナスルドラを自分たちでクローゼットに貼ってみた時の様子はこちらにありますので、よろしかったらご覧ください。

エコカラット施工前後

画角がちょっと違いますが、施工前後の比較です。カームウッドにより、やわらかで落ち着いた雰囲気の玄関になりました。また、白い壁よりも色の視覚効果で若干小さく見えます。現実はタイルの厚み分だけ約8㎜前後厚くなっています。

| エコカラットプラスカームウッド 25x151角ネット張りECP-2515NET/CWD1N(グレー) 価格:8758円 |

エコカラットの施工場所は3ヵ所あります。

古びて壁紙が縮み天井との境目に目立つ隙間ができていました。壁紙を貼り直してもいずれは同じようになってしまうのではと思い、エコカラットを施工しました。上2か所の施工で出た端材でできました。

エコカラット、どこに何を貼る?

今回我が家は、古くなって黄ばんだり、部分的に傷ついて剥がれたりしている玄関の壁を自分たちでどうにかしたいと思いエコカラットを使うことにしました。見ての通り我が家の玄関と廊下は狭く、存在感のあるエコカラットを両側に貼ると、圧迫感があるのではないかと思いましたので、まずは玄関入って一番目につくところに施工することにしました。それに右の壁面は絵やフック、スイッチ類などがあり、何も壁面にない左のコーナーが簡単ではないかとも思いました。まず印象的になりそうなコーナーに貼ってみて、その後右側の壁面をどうするか考えることもできますしね。結局、コーナーとその奥の壁にエコカラットを施工し、反対側の壁は壁紙を貼り替えることにしました。

圧迫感という点でいえば、エコカラットの厚みは種類にもよりますが、カームウッドでは、だいたいですが全体に8㎜前後厚みが増すことになります。廊下は、今後も大型の家電品を部屋に入れることもありますし、できるだけ狭くしたくない。総合的な判断から、片側コーナーの壁面にだけ貼ることを決めました。

コーナーには、出隅に使える役もののエコカラットがあります。この「90度曲」という役ものがあるエコカラットの中から選ぶことにしました。また、廊下は、コーナーの壁面からドアを挟んで壁面、クローゼットと続きます。クローゼットの端に当たる部分には「片面小端施釉」を使い、壁の見切り材無しで仕上げることにしました。

エコカラットの調湿効果が得られる面積

最近はすべてのエコカラットがエコカラットプラスになり、水拭きなどのお手入れに対応できるようになりました。エコカラットが調湿効果を発揮する目安は、その空間の床面積の1/4以上がおすすめです。また、ニオイに関しては、これよりも少ない面積でも効果を感じられることがあります。

我が家のこのコーナーの面積はほぼ3平方メートルですので、玄関+廊下の床面積に対して十分調湿効果が得られます。臭いに関しても玄関入ってすぐの正面に位置しますので、外から来た人におうちの臭いが伝わらないいい位置なのではないかと思います。

クロスの上から貼る?

我が家は、壁紙の上にエコカラットを貼りました。失敗する可能性もあり、また、いずれ剥がすこともあると考え、壁紙の上から施工したほうが、剥がしやすいからという考えです。エコカラットの接着剤のエコぬーるは接着力が強いので直接土台につけてしまうと自分たちで剥がすことは無理だと思いました。

クロスの上から施工できるのは、エコカラットのカタログによるとクロスがビニル系と布系の場合のようです。

クロスの上から施工する場合は、補強のためにタッカーを打ちます。

エコカラットを選ぶための予備知識

現物入手して確認する

エコカラットを選ぶ際は、ショールームなどで現物を確認します。カタログだけより現物を見た方が、色などの印象が変わる場合もあります。

ただし、ショールームは、照明の色や照度、空間の広さやインテリアなど、ご自宅と異なる環境なので、やはり現物サンプルを入手して貼りたい場所に置いてみて確認するとより確実です。業者さんに依頼する場合は、わりと簡単にサンプルが入手できますが、自分で貼る場合はそうもいきません。ネットではバラ売りがありますので、送料等かかりますが現物を入手できます。また、現物を見ながらだと割り付けや裁断の計画も立てやすいですよ。

| エコカラットプラスカームウッド 25x151角ネット張りECP-2515NET/CWD1N(グレー) 価格:8758円 |

自分で施工する場合は、施工しやすさも考慮する

デザインや好みはエコカラットを選ぶのに大変重要ですが、自分で初めて施工する場合は施工しやすさなども考慮するといいと思います。

役ものを使う

コーナー〔出隅〕張りの役ものがあるエコカラット

90度に曲がる壁面の両面に貼りたい場合は、役ものの「90度曲ネット張り」があるエコカラットが重宝します。

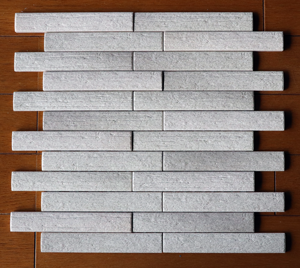

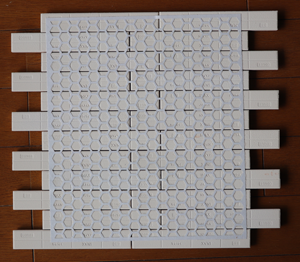

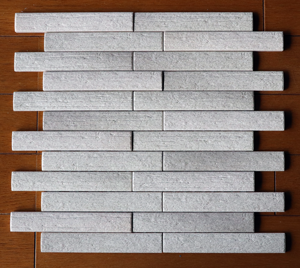

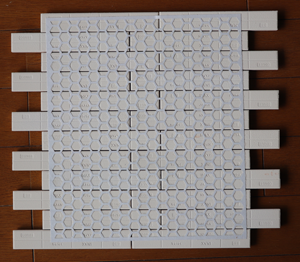

エコカラットの中でも、いくつかのパーツを交互(馬踏み)に組み合わせ、ネット張りして一枚にしているエコカラットは、90度曲ネット張りの役ものがあります。下の写真のようなパーツです。

もちろん、90度曲の役ものがないエコカラットでも、小口を釉薬で仕上げた「小端仕上げ」役ものがあります。小端仕上げした方を出隅に突き合わせて使うことによって、どのエコカラットでも90度に曲がる両面に貼れます。エコカラットの種類に応じた役物があるので、カタログや現物で確認するといいですね。我が家の場合は、せっかく90度曲の役ものがあるのだから、それを使えるエコカラットから選んだ方が簡単キレイに仕上がるのではと思いました。実際、簡単に角がきれいに仕上がりました。

| エコカラットプラスカームウッド 90°曲ネット張りECP-2515N/90-14/CWD1N(グレー) 価格:9194円 |

片面小端施釉のエコカラット

片面小端施釉の役物はもともと入隅部分に同一厚さの粒を揃えることで、入隅の凸凹を軽減するために使うもののようです。

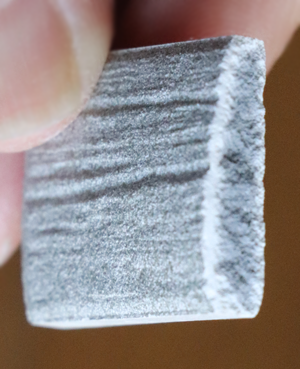

我が家では、平面部分でのエコカラットのエンドに使いました。小端が見えるような場所に使う場合は、現物を確認して納得して使うほうがよいですね。「片面小端施釉は」厚みが最も薄いもので構成されており、端は写真のように装飾はありませんがグレーの釉で仕上げられています。エコカラットを平面で終えるときに端を見切り材で隠すか、そのまま使うかは好みだと思いますが、均一に揃っているので、うちではこのままで仕上げるのに抵抗はありませんでした。

〔片面小端施釉の正面と端〕

| エコカラットプラスカームウッド ECP-2515N1/CWD1N(グレー)25x151角片面 小端施釉(短辺)ネット張り 内装壁タイル 価格:8855円 |

尚、コーナー部や端部を見切り材を使って仕上げる場合は、エコカラットの種類によって厚みが異なるので、エコカラットの厚みに合った見切り材を使う必要があります。

90度曲や小端仕上げなど、役ものは多少価格が上がりますが、うまく利用すると見切り材を使わず簡単にきれいに仕上げることができるので便利です。

タイルが細かいネット張りは、割付に融通がきく

エコカラットは、一枚タイルものと、複数のパーツをネット張りにして一枚になっているものがあります。それぞれ貼るときに割付を工夫するときれいに見えます。

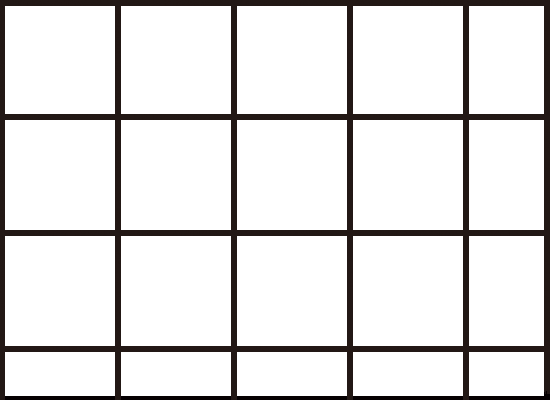

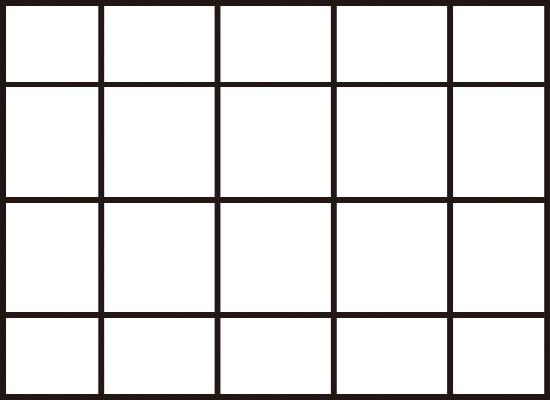

一枚タイルを貼る場合の割付

一枚タイルのものは同じ面積に貼るにしても割付によって、仕上がりが変わってきます。

壁の寸法に合わせて上下左右、端を切断する場合が多いですが、原則として、左右の端のパーツの幅は均等になっているほうがきれいです。角(90度)張りの場合は、左右の壁の端の幅が違っても見渡しにくいのでめだちませんが、平面に張る場合は、端のパーツの幅が左右均等のほうがきれいでしょう。また、端に狭い幅のパーツが入るよりも、幅の大きいパーツが入る方がきれいです。同じ面積に施工するのでも割り付けによってずいぶんと仕上がりが変わってきます。

下の割付では➌がパーツの大小が一番わかりにくく、きれいなのではないでしょうか。

実際には目地の幅も計算に入れて、きれいに割れ付けられるように計算します。

❶上下・左右どちらかの隅に合わせて貼っていき、余りを裁断したパーツで埋めた場合

➋左右・上下対称の割付で、出来るだけ加工しないタイルを多く貼り、端の余りを裁断したパーツで埋めた場合

➌左右・上下対称の芯割の割付で、端のパーツを出来るだけ大きくとった場合

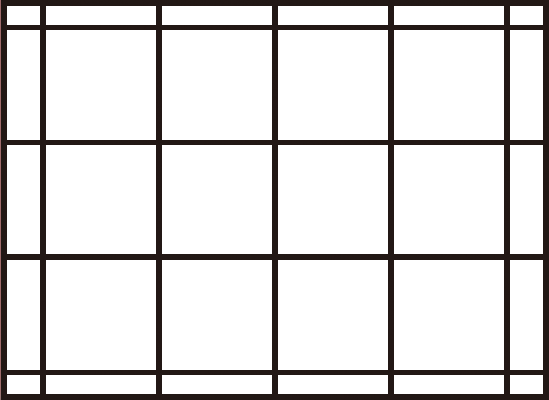

パーツが細かいネット張りシートの割付

例えばカームウッドやグラナスルドラの場合一つのパーツの幅が2.4㎜で、パーツを交互(馬踏)に12段配置しネット張りしています。ですので切りのいいところでネットを切り離すことができます。目地の間隔と併せてうまく調整すれば、パーツそのものをカットしないで切り離すだけで納めることができる可能性はおおきいですね。

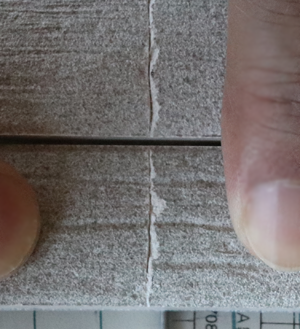

写真は表面と裏面(ネット張り)です。

ネット張り一枚のサイズは303㎜×303㎜です。

上下方向は、小パーツの裁断しないで仕上げると美しくまとまる

エコカラットの裁断が発生しないほうが断然簡単だし仕上がりもきれいなので、小さいパーツを簡単に切り離して割付できるのはネット張りシートのメリットですね。

また、ネット張りシートをそのまま使うと、微妙に大きな隙間が出来るような場合は、細かい作業となりますがパーツ間の目地の詰め方(間隔)を微調整することも可能です。間隔を微調整していくと、チリも積もれば…で、全体の割付に反映できます。ネットを切って、小パーツ毎に間隔を調整します。これはなかなか手間がかかるのですが、あとわずかなんだけど…というときは使える技ではないでしょうか。全部のピースを切り取らなくても、部分的にすることもできますので、できるだけ小パーツを裁断しないように設計することをおすすめします。それに小パーツを横方向にきれいに裁断するのはけっこう大変です。

〔グラナスルドラ・ホワイト〕

巾木を撤去して施工する

我が家は上下方向をパーツを裁断しないと埋まらないので、当初は一番下の小ピースを裁断して埋めましたが、やはり全体的にきれいな仕上がりにしたいので、巾木を剥がして部分的に修正しました。パーツを裁断することなくすっきりとまとまり満足度の高い仕上がりになりました。

ネット張りシートを貼る場合のメリットまとめ

- 一枚タイルより細かいパーツで構成されるので、壁の端の部分が調整しやすいです。それぞれのパーツの目地幅の微調整によって、最終的にパーツを切断せずに貼り付けられる可能性もあります。

- パーツが小さいので切断などの加工が簡単です。

- パーツが小さいので材料が有効利用しやすいです。

- 施工時、小さなパーツを一枚割ってしまったとしてもその部分だけ交換できます。

パーツ間の目地〔隙間〕が気になる?

パーツ間の隙間がわずかに空いているので、ネットや地が見え、気になる方もいらっしゃると思います。

これが気になるか気にならないかはとても個人的なことなのですが、ネット張りエコカラットは接近してエコカラットを見るところより、遠目で漠然とみる場所に貼るのが適しているのではないかと思います。

カームウッドの特徴・注意点

特徴

カームウッドはナチュラルでやわらかな雰囲気で木をイメージするエコカラットです。色はベージュとグレー。写真はグレーです。

断面は、表面にかまぼこ状の曲面になっていて、パーツは厚みがあるものと薄いものとあります。

この厚みが陰影などの表情をかもしだすのですが、ここにも素人に嬉しいメリットがあります。

- 凸凹しているので、一枚タイルよりも貼る場合のアラが目立たない

一枚タイルの場合は、隣り合うタイルと同一平面になるよう、エコぬーるの厚みを均等に塗るなど注意が要りますが、初めから凸凹しているので、隣との高さを気にせず配置していけます。

注意点

壁の上下左右の端部分に分厚い方のパーツがくると凸凹が気になる場合がある

ネット張りのエコカラットは、パーツの厚みが均一でないものがありますが、上下左右の両端で、厚みのあるバーツが配置さけると、接する巾木や部材よりもエコカラットが出っ張ったり、不自然に感じることがあります。その場合は、厚みのあるバーツ部分だけ、薄いパーツに交換するとすっきりとし目立たなくなります。

色の濃淡やパーツの厚みも、一枚の中で自然に散らしつつ規則性があります。エコカラットの余りや貼る場所の形状などの関係で、パーツをばらばらにして配置する場合も分厚いパーツが二枚並ばないように、色の濃淡なども自然に感じるように配置するとよいと思います。

着色されたエコカラットは欠けると中が白い

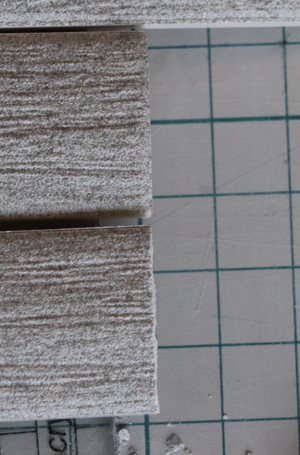

下の写真は、パーツの端を撮ったものですが、裁断してみると、中はこんな風になっています。

表面に色が着いていて、その少し内側は白いです。エコカラットは意外ともろく、裁断時に欠けができると白く目立ちます。

カットするときのおすすめは、ロータリーカッターですが、普通のカッターでもきれいに切ることができます

切断面は入隅に配置されることになるので、小さな欠けは、やすりで仕上げたり、最後のコーキング処理で隠れてしまうので、あまり神経質になることはありませんが、大きな欠けにならないよう切れ味の良いカッターを使いましょう。

完成後も、不注意で欠けができないように注意が必要ですね。

グラナスルドラは、欠けても目立たない?

カームウッドは、グラナスルドラとパーツの幅×長さと同じですが、断面の形状に違いがあります。グラナスルドラは、人気のエコカラットで、石目調の重厚感ある質感で我が家もリビングにグラナスルドラの白を貼っています。ここでは、カームウッドとグラナスルドラを比較してみます。

カームウッドが色の濃淡と厚みの違うかまぼこ状のパーツでで構成されているのにに対し、グラナスルドラはテクスチャーと厚みの違う平板(断面が長方形)なパーツで構成されています。下は、左がグラナスルドラの白の厚いパーツの断面、右がグレーの薄いパーツの断面です。

中身はカームウッドと同じようになっているのですが、白は欠けても中も白なので目立ちにくいです。また、グレーも色が表面についているだけなのですがグレーと白の細かな濃淡なので、あまり欠けの色は目立ちません。

グラナスルドラは、厚みの違うパーツと隣接するもの〔柱・巾木〕との兼ね合いについては注意しなければなりませんが、欠けについては、カームウッドより目立ちにくくなっています。

エコカラットは下準備が大事

貼ってみての感想ですが、エコカラットを貼るという作業はわりと簡単です。エコぬーるを塗り広げて、接着していくだけですから。大事なのは、やはり事前の下準備です。エコカラットそれぞれの特徴によっても扱い方も変わってきますし、割付も変わってきます。エコカラットをカットすることなくそのままの大きさで貼れればよいのですが、ほとんどのケースは、壁面のサイズに合わせてカットすることになると思います。上下左右両端のカットや配置〔割り付け〕などが、最終的な仕上がりの質に影響しますので、入念に設計してから行います。業者さんと、我が家のような素人との違いは、やはり美しく仕上げるノウハウなのでしょうね。ですが、貼る前にポイントを押さえておくことによって、初めてでも格段に良い仕上がりになると思います。

材料を揃える

エコカラット施工に必要な道具・材料

- エコカラット

必要枚数 - スーパーエコぬーるG(1kg樹脂パック ・5kg缶・20kg缶)

エコカラット用の接着剤です。 - カラットコーク

エコカラット専用のコーキング材です。エコカラットに合わせて各種色が揃っています。

入隅の処理に使います。エコカラットの切断した端の長さがきれいに揃っていない、隙間が不均一など、少しくらいのアラならば、コーキングで処理できますので、同じ色目のコーキング材は我が家の場合重宝しました。 - タッカー、タッカー用針

今回はクロスの上から貼るのでクロスと下地が剥がれないように止めるために使います。100均で買ってきました - マスキングテープ

- 櫛ごて

エコぬーると一緒に買った櫛ごてです。櫛の深さは3mmです。エコぬーるを塗るときに使います。櫛になっているのがポイントです。 - ロータリーカッター(家にあったもの)

エコカラットを切断する時に使うカッターです。普通のカッターでも大丈夫です。切れ味の良いものを用意します。 - スペーサー(厚紙)

エコカラットを貼り合わせる際、均一の隙間にするためのスペーサーです。0.3~0.5mm位が目安です。100均の厚手の方眼紙を細かく切ったものを用意しましたが、結局のところ隙間を調整しながら仕上げたのでスペーサーは使わずじまいでした。 - 新聞・ゴミ袋・養生シート

エコカラットのカットや貼り付けの際に床を汚さないようにするためです。

貼りたいエコカラットを選び、だいたい作業と注意点がわかったところで、壁面縦横寸法から、割付を考えてエコカラット必要枚数をだします。またエコぬーる〔エコカラット専用接着剤〕の必要量も、施工面積から算出します。

エコカラットは、303㎜×303㎜のものは1ケース11枚(シート)、役ものは1ケース4つ(シート)入っています。通販ではケース売りとバラ売りがあります。少し余裕をもって購入しておく方が安心です。

尚、配送時に割れなどないか心配でしたが、しっかりした梱包で配送していただき、1枚の割れも欠けもありませんでした。

エコぬーるは1平米当たり1kg~2kgが目安です。我が家は割にたっぷりと厚めにエコぬーるを使って、ほぼ3平米の面積でエコぬーる3本と4本目も1/4くらい使いました。ちょっと薄めに伸ばせば3本で足りただろうと思います。余裕をもって購入しておくか、1平米あたり1本というように施工時に様子を見ながら使う量を制限するかですね。

| 価格:1188円 |

| 価格:1540円 |

| 価格:176円 |

エコカラットの施工

壁は水平垂直ではない

大概の壁は水平垂直ではありません。基準線をつけることでうまく調整します。また、エコカラットを同じサイズで裁断しても壁にあてはめていくといつの間にか隙間が…。といったことも起こります。エコカラットを裁断する際も、使う場所に合わせた寸法で裁断したほうがきれいに揃います。

下書き…エコカラット一段づつ線を引く

必ず水平器を使って、水平を出しましょう。天井との境目などは案外歪んでいるものです。水平を出さず天井や床に合わせて貼っていくといつの間にか傾いてしまいます。

また現物をあてて確認すると確実です。

薄くて見えにくいですが、一段ずつ鉛筆の線でしるしをいれています。

タッカーを打つ

補強のためにタッカーを455㎜間隔でクロスに打ちます。クロスの張り合わせのところやクロスの上下左右の端などもタッカーで補強します。壁が傷ついて一部剥がれかけてる部分も、小さい傷でしたので、剥がれそうなふちの部分をタッカーで留めて補強しました。

マスキングテープを貼る

端から5㎜ほど内側にマスキングテープを貼ります。

エコカラットの切断

我が家では、計算による切断寸法を出した後、壁に現物を当てながら必要寸法の確認をしました。そして、施工前にあらかじめエコカラットを切断しました。こうしておけば作業時は貼るだけになります。エコカラットの端と入隅の隙間は1㎜~5㎜が目安です。

エコカラットの切断の仕方

エコカラットの表面にカッターで傷をつけます。カッターは垂直にしましょう。

必要な方を安定した台にのせ、不要の方の上から力をかけて折ります。

下のパーツが切断したものです。

きれいに切れるとやすりをかける手間もなくて済みます。そうはいっても、切断する量が多くなると、すべてきれいに切り揃えるのも難しく、長さにムラが出たり凸凹に折れることも出てます。凸凹になるとやすりをかけて切断面をなめらかにしますが、そうなると微妙に長さが揃わなくなり…。切断作業は忍耐ですね(;^ω^)。

90度曲がりは、角材〔すのこの裏〕の上にのせて、のこぎりでカットしました。最初に短いパーツの方にナイフで切り込みを入れておきます。次に目の小さなのこぎりで、パーツの長い方をゆっくり切っていきます。長いパーツの方が切断出来たら、短いパーツの方をペンチを使い、最初に入れた切り込みに沿って割ります。注意深くやれば案外大丈夫です。

尚、我が家は結局、上下方向にカットしたパーツを使わず仕上げました。

貼り付け

割付して一段ずつの配置に線を引いているので、線通りに配置すれば予定通りに収まるはずです。上の角から貼り付けていきました。初めに角の90度曲の役ものを貼り、横方向に進めました。

エコぬーるに貼り付けられる時間は夏場で20分です。所要時間内に張り付けられる面積に櫛目をたてて塗り広げ、エコカラットを貼り付けていきます。作業しやすさを考えて、我が家の場合、片面二段づつにしました。

タイルとタイルの隙間にスペーサーを入れて仕上げると隙間を均一にできますが、我が家では隙間を調整したので使用しませんでした。

細かい部分は小さく切った厚紙で塗りました。

2段貼り終わったところです。

貼り付けが終了したところです。

コーキング

端の長さが微妙に揃っていないため、横の柱との入隅をコーキングします。

最初に際をマスキングします。

コーキング材のカラットコークを塗ります。

家にあったのへらで伸ばしましたが、最終的には指で仕上げるときれいでした。

横の柱が濃い色なので、コーキング前はエコカラットの厚みの凸凹が目立ち気になりましたが、マスキングして一直線にコーキングするとすっきりとした印象になりました。エコカラットの厚いパーツが気になる場合は、パーツ交換して厚みを揃えるとよりスッキリすると思います。

使用したカラットコークは、カームウッドのグレー専用のカラーなので、とても自然です。着色したエコカラットを貼る場合は、専用のコーキング材がお勧めです。カラットコークの箱に説明が載っていますが、下地まで充填するとコーキングが痩せてしまうので、充填するのではなく、表面を繋ぐ感じです。

多少のアラもコーキング材で目立たぬように

切断長さにムラが出て、入隅に隙間ができてしまいました。

近くでガン見するとわかりますが、遠目ではほとんど目立ちません。エコカラットとコーキング材の色がほぼ同じで目立たず、濃い色の柱とのコントラストのほうが目立つことで救われました。

尚、コーキング材が万能というわけではないので、できるだけ切断は揃っていたほうがきれいだし、入隅の隙間が少ないほうがきれいなのはいうまでもありません。

完成までの紆余曲折

完成にたどり着くまでに、実は色々迷走しました。

当初は、上下方向の隙間を、パーツを半分に切り埋めていました。しかし、そこで問題が…

巾木よりもエコカラットがとびでてます。何か所かあります。床近くで角がざらざらなので、足ぶつけたら怪我するかもしれません。

ですので下の写真のように、コーキング材を巾木の上まで載せて、盛ってなだらかにしました。半分のパーツなので、残り半分を巾木の上に形成した感じです。結果的にパーツ一本の幅と同じ幅に形成しました。巾木の色が濃く、巾とコーキング材の境目の方が目立つのが幸いしました。近くではわかりますが、遠目では気づかない程度です。しかし、なんとなくスッキリせず…。

もやもやしながら…ひとまず完成です。

一度はこれで割り切って完成と思っていたのですが、巾木がない方がすっきり見えると思い始めました。巾木の部分をエコカラットで埋められないかと、エコカラットを当ててみると、なんと3㎜ほど上下方向に隙間を広げるように調整すれば、小ピースを裁断することなく埋まることが判明しました。

取り外す一番下のエコカラットの上下にカッターを差し込んで、壁紙を切り、壁紙ごと(実際にはエコカラットを崩すように)剥がし、巾木もマイナスドライバーを使って剥がしました。巾木は、出隅のところからマイナスドライバーをこじ入れ、石膏ボードに傷つけないように注意しながら、剥がしました。

巾木を取り外した後です。

90度曲の役物が1つ欠けているのは、うっかりドライバーをぶつけてしまったためです。気を付けましょう。

尚、その次の壁の施工の時は、エコカラットを施工する前に巾木の上からスクレーパーを差し込んで取り外しました。

| 【メール便可】オルファ(OLFA) スクレーパーL 4901165102621 [金切鋏 カッター オルファカッター] 価格:336円 |

完成です。

床と接する最下段のエコカラットは、3㎜の隙間をうまく分散し、厚みの薄いパーツで揃うように、また色目が合うように、シートからパーツを取り外してパーツ単位で貼り付けました。巾木がある状態より、すっきりとまとまって満足しています。

比べてみるとこんな感じです。実感として、天井が少し高くなったような気がします。

パーツを長辺方向には割らずに隙間を調整するなどしてきれいに収まるようにした方が、やはり断然美しくなりますね。今回の一番の勉強でした。

この後、コーナーの奥の壁とシューズボックスの上の部分を施工しました。

いかがでしたでしょうか。数々の失敗もありましたが、。自分たちが貼ってわかったポイントや反省点を書き並べましたが、皆様がエコカラットを貼るときにお役にたてれば幸いです。

コメント