〔2021.06.27〕

最初に苔玉を作ってから3度目の春、仕立て直した苔玉が順調に育っています。その様子をこちらに追記しました。

ワイヤーハンガーを加工して吊りフックをつくり、ポトスのハンギング苔玉を作ってみました。植木鉢のハンギングスタイルが一般的ですが、苔玉にしつらえると風情があって素敵です。また、ポトスは耐陰性があり丈夫なので室内で育てやすいうえに、つるがぐんぐん伸びるので吊るして育てるのに最適です。

写真の苔玉ポトスは、苗を買って苔玉に仕立てたばかりです。つるが伸びて垂れ下がるとさらに感じよくなりそうです。ポトスは生長が早いので、垂れ下がってくるまでもうしばらくといったところでしょうか。楽しみです。

どんな植物でも室内だけでは生長が難しく、やはり屋外の風通しのいいところで陽を浴びる必要があります。また水やりも吊るしたままではなかなか難しいですね。わりと頻繁に植物を上げ下ろしするのは、フックの掛け外しが簡単なほうがいいですよね。天井などの高いところから吊るす場合、掛け外しにいちいち脚立が必要になると面倒です。掛け外しを簡単にするには、吊り具が長くて自立していると便利なのです。ワイヤーハンガーを加工して作った吊り苔玉は、案外見た目もスマートで気に入っています。

我が家での吊り苔玉の作り方をご紹介します。

なお、室内やベランダでのハンギングの仕方については、こちらの記事にまとめてあります。よろしかったら見てください。

ワイヤーハンガーで吊りフックを自作する

苔玉を吊って飾るのに、苔玉からフックが出ていると便利ですよね。フックが長く自立していると高い位置にもかけやすいです。

以前、ビカクシダ・スパーバムを購入した時、苔玉にフックが付いていて、とても便利でした。同じように苔玉を飾りたいと思い、ホームセンターやネットで調べたのですが見つけることができませんでした。そこで、自作することにしました。

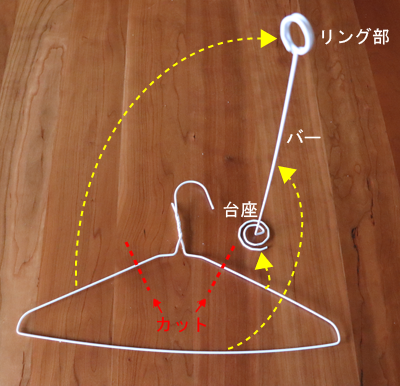

いろいろと素材を調べ、ワイヤーハンガーにたどり着きました。ワイヤーハンガーの底辺の直線の長さが、吊った時のフックの長さにちょうど良いのと、太さと硬さもちょうどよいと思ったのでそれを使うことにしました。ワイヤーハンガーは、100均のダイソーで10本セット¥108で購入しました。色は白にしました。これを加工してリング部と台座部を自作します。

まず、リング部を作ります。リングの大きさは大体直径2cm位のドライバーの柄などを使って巻き付けるように作ります。ワイヤーハンガーを赤線のところでカットし、底辺の両端の曲がっているところをうまく使ってリング部と台座部を作ります。カットする部分はできるだけハンガーのフックに近いところできるとよいです。ハンガーの肩の部分のワイヤーを握って巻き付けるので、ある程度の長さがあるとやりやすいです。最初から短くカットしてしまうと、力が入らずにきれいに巻き付けられません。うちでは2周巻き付けました。結構、力が要りますよ。綺麗に作るコツは、巻き付けたワイヤーの間隔が開かないように揃えることです。巻き付けが完了したら、余分なワイヤーをカットし、リング部とワイヤーが直角になるようにペンチで曲げます。

〔リング部〕

次に台座の部分を作ります。作り方はリング部と同じです。ドライバーの柄などに巻き付けた後、ペンチを使って形を整えます。うちでは2周半ほど巻き付けた後、少しずつ輪を広げて渦巻状に形を整えました。ワイヤーハンガーは結構硬いので、ペンチを2本使うと形を整えるのが簡単ですよ。余分な長さをカットし、渦巻になるように少しずつ輪を広げ、高さを整えると完成です。

〔台座部〕

苔玉を作る

苔玉の素材は、ネットで調べると様々ですね。「けと土」は、安価で苔玉によく使用されています。粘土のようにねばり形作りが簡単なことと、吊り具が抜けず固定しやすいのではと考えて「けと土」をメインに「観葉植物の土」と「ミズゴケ」を配合することにしました。

| 【送料無料】ポトス ライム 【観葉植物 3号ポット】観葉 インテリア インテリアグリーン ゴールデンポトス 価格:2540円~ |

| 新品価格 |

吊るすので軽量に…ということなら、ミズゴケ100%もよいと思います。ちなみに今回作った「けと土」メインの苔玉の総重量は、484gでした。苔玉の直径は約10cmです。作成後1週間でたっぷりと苔玉を水に浸してから半日後の計測です。水に浸けた後、水を切ってすぐに計測しても522gでした。この程度なら吊るしても問題ない重さではないでしょうか。

「けと土」とは水辺の植物などが枯れて水の底にたまり、長い年月をかけて粘土状に変化した土のことです。植物が原料なので栄養分が豊富なことに加え、泥状なので水もちがよいのが特徴です。しかし「けと土」には通気性や排水性がないので、それを補うために赤玉土やミズゴケを配合します。ですので、混ぜたり捏ねるときには、赤玉土の粒はこわさないなようにしましょう。手持ちの「観葉植物の土」にも赤玉が配合されているため、それを使うことにしました。

苔玉の苔には「ハイゴケ」を使いました。「ハイゴケ」は、苔玉を作るのにとてもポピュラーな苔です。横に広がるように生長(ほふく性)し、丈夫で乾燥に強いので、盆栽や苔玉の表面を覆うのに適しています。

| 苔 ハイゴケ 苔玉 苔盆栽 【 天然 ハイゴケ 1パック分 】 盆栽苔 価格:800円 |

苔を固定するのには、細い黒色の針金を使用しました。テグスでも大丈夫ですが、針金は巻きやすいのでお勧めです。

苔玉用の土を作る

けと土5、観賞植物の土3、ミズゴケ2位の割合で混ぜました。大体の目分量で大丈夫です。写真のそれぞれの量は少ないですが、捏ねながら少しづつ足して大きさを調整しました。うちでは直径10cmを目指して作りました。

なお、けと土を扱う時の注意点ですが、必ず手袋をしましょう。土の粒子が細かいので、爪の間などに入ってしまうと汚れがなかなか落とせません。

土が混ざったら少し水を加えて捏ねます。

捏ねるとお団子のように固まっていきます。大体耳たぶくらいの固さになるように水の量を調整しながら捏ねていきます。

これで完成ですね。

植物の根の処理

今回は苔玉にポトスを植えます。購入したポトスを鉢から取り出し、余分な土を落とします。このとき、竹串などを使うと根を傷つけずに土を落とせます。今回は直径10cm位の苔玉を作ろうと思っていましたので、元々ついていた土は7~8割の落としました。

ポトスの植え込み

吊り具の台座部にポトスの根を乗せて絡めます。

団子状に丸めた土を少しづつちぎって根の部分に隙間ができない様に付けていきます。

台座の下の部分と植物が一体になるように土を少しづつ足しながら指で圧着しまとめていきます。

ちょうどいい大きさに土で根を覆ったらおにぎりを作るように丸くまとめます。中に隙間がないように少し強めに握っていきます。

完成です。

苔を巻く

購入したばかりのハイゴケには、裏側に古い葉や黒くなった枝が付いていますので、それらを取り除きます。うちが購入したハイゴケには、小さいナメクジがいました。なので裏側はよく見ておいた方が良いですよ。

ポトスを植えた玉に苔を巻き付けていきます。

玉全体に均一に苔が付くように伸ばすように巻き付けていきます。うちでは苔玉を吊って飾りたいので玉の下側にもしっかりと苔を巻き付けました。

一通り苔を巻き付けたら、黒いワイヤーを上から巻き付けていきます。けと土の玉は乾燥すると少し縮むので、ちょっと強めに巻き付けた方が良いです。最初は横にぐるっと回し、ワイヤーの端をしっかりと押さえてから、たすき掛けの要領で縦横無尽に巻いていきます。

ワイヤーの終端は、けと土の玉の中に押し込むように止めればOKです。玉が固く、ワイヤーが細くて止めにくいときは爪楊枝で少し穴を空けて、そこにワイヤーを差し込み、玉を握って穴をふさぎ固定すればOKです。

しっかり巻き終えるとこんな感じになります。

これで完成ですね。

延長フックで更に便利

苔玉を吊る高さを調整するのに、別のワイヤーハンガーを使って、延長フックも作りました。自作なので長さの調整は自在です。これなら身長の低い女性でも簡単に付け外しが出来ますね。

我が家の苔玉の作り方はいかがでしたでしょうか。ところで、ポトスの後ろの薄紫の斑が入った植物は、トラディスカンティアのラベンダー種です。

白の家具とよく合います。この植物も耐陰性もあり、美しく垂れ下がるのでハンギングに適していてお勧めです。トラディスカンティアの育て方については、こちらに記事がありますのでよろしかったら見てください。

ポトスの育て方

ポトスは耐陰性があり、丈夫で生長も旺盛なので、室内メインで育てるのにとっても適していますね。最近はとても種類が多く、斑の入りがおしゃれなものも増えてきました。写真のライムは、黄緑の鮮やかは葉がフレッシュでお部屋の差し色にもなります。

耐陰性に優れているポトスですが、やはり室内だけで育てるのは無理があり、日中は出来るだけ屋外の風通しのよい明るい日陰に出してやると健康に育ちます。冬場は、ほぼ室内ですが、暖かく天気の良い日は、日中1~3時間でも風通しの良い屋外にだして、陽に当ててあげた方が病気にならないです。どんな植物でも室内だけで育てれば弱ります。

ポトス・ライムは、暗い所で育てると緑が濃くなるそうで、そうするとせっかくのライム色の葉の魅力がなくなってしまいますよね。

けと土苔玉に適した水やり、肥料やり

けと土は、水持ちがよい反面、粘土質なので通気性や排水性がありません。また、乾燥すると固くなりなかなか吸水しなくなりますので、完全に乾く前に水やりしたほうがいいです。腰水という方法で水やりします。深めの皿に2cmくらいの深さに水をはり、苔玉を浸けます。真夏の日中などは避け、午前中2~3時間つけておきます。水が行き渡り重くなったら引き上げて吊るします。また、触ってみて固さを感じるくらい乾燥させてしまったら、苔玉全体をドボンと30分くらい水につけています。浸ける時間や頻度は、環境によって違いますから様子を見て調整すればいいと思います。葉にも霧吹きで時々ミスティングしてあげると生き生きします。

肥料は、観葉植物用の液肥を腰水の時に適量水に入れます。用法や頻度は、お使いの液体肥料の説明に従って行います。

葉先に雫が溜まっていても大丈夫

ポトスは土に過剰に水分が多いと、葉から余分な水分を排出します。葉先に雫となって出ていきます。それにしても自身で水分量を調整するなんてすばらしい! 気にしなくて大丈夫ですが、いつもだと浸ける時間を短くしたりや水やりの間隔を空けてあげてもいいですね。

ハイゴケに適した水やり

ハイゴケは、光を好み乾燥にも強い種です。苔のイメージは、暗くて湿ったところと思いがちですが、いつも水浸しのような状態は腐ってしまいます。ポトス同様、日中は屋外の明るい日陰が向いています。ハイゴケはこまめにミスティングしてやると綺麗な緑を保てます。乾燥すると茶色くなってしまいます。また、極端に乾燥と湿潤を繰り返すのもよくありません。ハイゴケは茶色く枯れたようになっても、水やりを続けていればまた緑を取り戻しますので、あまり気にせず育てるのがいいと思います。

生長の様子

吊り下げ苔玉にしつらえてから3ケ月間の経過を紹介したいと思います。

〔2018.6.26〕

苔玉にしてから約1ヶ月後です。ポトスの葉が大分伸びてきて、垂れ下がるようになりました。

〔2018.8.26〕

苔玉にしてから約3か月でライトよりも下まで伸びてきました。ポトスは生長が速いので、長く伸びすぎたり形が崩れた場合はカットします。カットしてもすぐに芽がでてきます。カットした方も水に差しておけば根がすぐに伸びます。

苔玉から根が出てきたら

ポトスが生長するにしたがって、苔玉から根がはみ出してきます。我が家ではまだそのままにしていますが、根が大分伸びてきたらカットした方が、新しい根が生えるので生長には良いようです。根をカットするのが気になるようでしたら、苔玉を仕立て直すか、鉢に植え直すのも良いかもしれませんね。

茎が伸びて葉が小さくなってきたら

茎が下に伸びるに従ってだんだん葉が小さくなっていきます。ポトスはつる植物で付着根で何かにしがみついて上に向かう性質(登はん性)があります。より陽に当たって光合成をするため、上へ伸びると葉が大きくなります。逆に下に伸びると、何かつかまるものを探すため、つるを伸ばし葉を小さくする傾向があります。茎が伸びすぎたり葉が小さくて見映えしなくなったら、茎を切り戻しし、リフレッシュしましょう。

また、日照不足・栄養不足でも葉が小さくなります。日照不足は、屋外の明るい日陰でしばらく管理します。長い茎は切り戻しし、液体肥料を適量で希釈した水で腰水します。肥料の頻度を週1回だったら2回にするなどして様子をみます。

1年後の様子

4月に苔玉からはみ出た根を切り、2節程度残した状態まで切り戻しました。また、少しづつ伸びつつあります。リフレッシュしてほぼ1年前に戻ったようです。

〔2019.6.27〕

〔2019.7.24〕

1か月で大分葉が育ちました。

日中は明るい日陰で浅い皿に腰水して育てていました。

すると、枝から苔玉に絡むように根が伸びてきて、ちょうど苔玉を覆うようになりました。

2度目の春の様子

苔玉にしてから1年半経過し、2度目の春を迎えました。長さ一番長いので70cmくらいです。先の葉はかなり小さく、そろそろまた切り戻しが必要です。

水やりは、苔玉が軽くなり、葉が少し萎れたら、浅いトレイに水を張り、腰水に浸けるやり方で水やりしています。

肥料は1週間に1度位、薄めた液肥をあげるようにしています。

苔玉も1年半の生長で大分根が回ってしまいました。水の吸収が悪くなっているようなので、4月には苔玉を作り直そうと思っています。苔玉で約2年よく持った、というより限界ですね。

3度目の春の様子

〔2021.04.08〕

苔玉を作り直そうと思って更に一年経ってしまいました。? なんとなく面倒で放置してしまい、生きてはおりますが、ここんところの寒さで葉が黄色くなり、土はボロボロ風化状態なので、仕立て直ししました。苔はすでに無く、ワイヤーが浮いた状態なので取り外しました。コーティングされたワイヤーで、劣化してないので再利用します。

葉や茎を整理し、水に浸けて土を落としました。土はもうパサパサなので、しばらく水につけて軽くほぐしたら簡単に落ちていきます。

無理のない程度にきれいに落としました。長い根や黒く枯れた根を整理します。あとは、同じ要領で苔玉を作り、ハイゴケも新しいのを巻き付けてワイヤーでまとめました。

葉や茎をも一度整理して出来上がりです。それにしてもポトスって本当に丈夫ですね。茎が元気なので、そのうち元気な葉をだしてくれると思います。

切り取った先の部分は、浅く水を張った容器に入れました。湿り気を感じたら節の部分から簡単に根を出します。こっちもそのうち根が出てくると思います。それにしても葉色が淡い…。はやく元気なライム色の葉が出てきますように…。

〔2021.06.27〕

仕立て直しから80日経ちました。

新しい茎が育ち始めたので、また、長く楽しめそうです。

プラカップに入れて水だけ時々足していた、剪定した茎も植え付けられるくらいに根も葉も出てます。

コメント